在長沙理工大學化學與醫藥工程學院,一支由15名本科生和研究生組成的“明日氫能”團隊,正努力為氫能技術發展貢獻青春力量。在學院喻林萍教授領銜的導師組指導下,這支平均年齡不足22歲的青年團隊深耕低槽壓高電流密度堿水制氫技術,用四年時間完成從實驗室創新到產業應用的跨越,成為氫能領域備受矚目的“青年科創先鋒”。

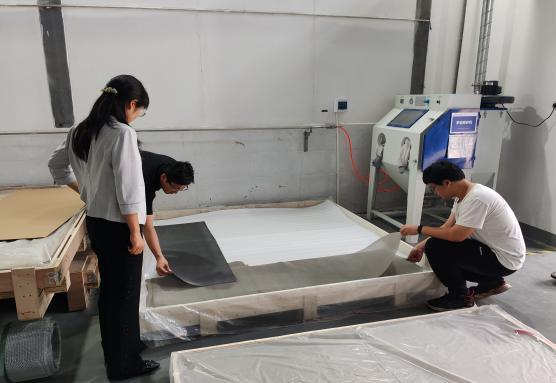

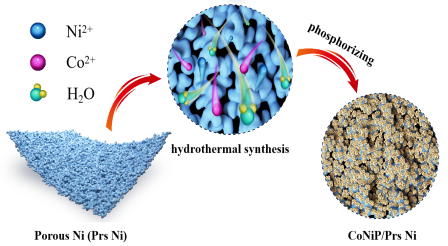

傳統堿性電解水制氫面臨能耗高、依賴貴金屬催化劑的難題。團隊以“自支撐多孔鎳鈷磷復合電極”技術實現關鍵突破:通過粉末冶金法制備鎳鈷雙元合金多孔基材,使材料成本直降36.3%;創新采用原位水熱磷化技術構建的“納米顆粒+多維孔道”結構,傳質效率提升30%。在5000A/m2高電流密度下,該技術能穩定運行超900小時且性能衰減不足4%。在與湖南易氫科技、廣東云韜氫能等企業的產學研合作中,經第三方檢測,該技術可使電解系統總能效(HHV)達78.3%,制氫成本降低30.2%。

“明日氫能”團隊在科創競賽與學術研究中雙線發力,目前已斬獲中國國際大學生創新大賽產業賽道國家級銅獎(全國30強)、全國大學生節能減排社會實踐與科技競賽國家級三等獎、“挑戰杯”湖南省大學生創業計劃競賽省級銅獎等多項榮譽。學術層面,團隊研究論文發表于Journal of Energy Chemistry、Applied Surface Science等國際知名期刊,其中核心成員以第一作者發表的論文被收錄為ESI高被引論文;累計申請發明專利10余項(已授權5項),開發5項軟件著作權。

目前,團隊已與相關企業簽訂千萬元級技術許可協議,計劃于2025年建成首條年產50萬片電極的自動化產線。該產線年產能可支撐200臺大型電解槽運行,滿足10萬噸/年綠氫生產需求。

面對氫能產業的黃金機遇期,團隊正推進“氫能技術+數字平臺”雙輪驅動戰略,短期聚焦電極材料ISO國際標準認證與“光伏-制氫-儲能”一體化示范項目落地;中長期將布局氫燃料電池關鍵材料研發,努力建設國家級氫能科普基地。“本科生也能在‘卡脖子’領域挑大梁。”喻林萍教授表示,“團隊將繼續以‘零碳’為導向,在氫能賽道書寫更多中國青年創新故事。”